|

在双碳战略背景下,我国加快构建清洁低碳安全高效的能源体系,终端用能电气化进程深入推进,终端油气消费逐步减少,油气管网发展面临转型升级,氢能储运、二氧化碳管道输送等需求为油气储运行业发展带来机遇和挑战。本篇通过分享氢能管输业务研究进展和技术挑战,为我国氢能管输业务发展提出建议。

一、氢能管输业务背景

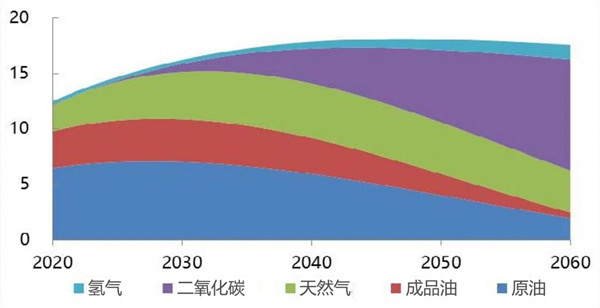

油气与新能源管道融合管输将构建未来我国能源新的战略通道。从近几年全国能源消费趋势来看,成品油消费预计2025年达峰,天然气消费预计2040年达峰,能源绿色低碳转型背景下,油气资源与新能源融合输运将构建新型能源输运体系。碳中和愿景下,我国氢能需求将持续增长,2060年我国H2需求预计超1.3亿吨,配套氢气管道将达到4万公里(图1),发展潜力巨大。随着制氢成本持续下降,实现氢能高效、可靠、低成本的储运成为氢能可持续发展的重要支撑。

图1. 我国能源管输业务发展预测

从国际氢气管输发展来看,X52以下钢级、中低压纯氢管道输送技术已经成熟,总里程近5000公里,主要分布在美国和欧洲,正在向大输量、高钢级快速发展。从国内氢气管输发展来看,掺氢管道发展迅速,目前投产及筹建总里程超4000公里,但向高钢级、大口径发展仍存在安全风险和经济难点,亟需进一步研究探索。一方面是输氢管道钢级越高(X52以上),越易发生氢脆效应导致管材失效(图2);另一方面是输氢管道易泄漏燃爆,影响公共安全;此外,氢利用场景规模将大幅影响氢气储运成本。

二、研究进展

团队围绕50万吨级纯氢输送和30%以下掺氢天然气管输开展研究,重点攻关氢能输送工艺、管材适应性、设备适应性和安全运维等关键技术,以支撑示范工程建设为目标,在关键设备与管材研制、应用软件开发、关键技术验证等方面均取得了突破性进展。

1、输送工艺

建立了输氢管道物性和水力热力计算模型,建成国内最大的100m深井掺氢分层试验平台,揭示了掺氢天然气流动、静置浓度分布规律,研制了10MPa高压下国内首套万方级掺氢天然气混合器,掺混均匀度达到98%,达到国内领先水平。

2、管材研究

开展了气相氢环境中慢拉伸和断裂韧性测试方法研究,测试了组分、压力、掺氢比等要素组合条件下X52-X80钢级在役天然气管道母材、焊缝和管件在中高压气相氢环境中力学性能,建立管材适应性评价方法、指标、标准。此外,通过系统研究组织成分、微观组织和制管工艺对管材氢环境力学性能的影响规律,开发研制了中高钢级抗氢管材。其中,试制X52抗氢直焊缝管的氢脆指数下降10%,达到17.16%,抗氢性能优异;在研X60抗氢直焊缝管完成单炉试制,性能良好。

3、设备研究

建立了基于全尺寸阀门密封实验的氢环境阀门渗透特性评估模型和方法,并开发了掺氢比对压缩机性能曲线评估软件(图3),形成了燃气轮机整机掺氢燃烧性能评价和超声波流量计掺氢流量修正模型,建立了集阀门、压缩机、燃气轮机等设备与仪表掺氢适应性评价技术。

4、安全运维

研发了高灵敏、快响应的基于热导和电化学原理的站场掺氢天然气泄漏监测系统,开发开放和密闭空间输氢管道燃爆计算模型,并研制高效掺氢天然气抑爆粉体,建立了集站场泄漏监测-安全评估-抑爆为一体的安全防护技术。

三、技术挑战

目前,在输氢管道工程建设方面还有一些问题尚未解决,仍面临技术挑战。挑战一,管材氢脆如何定量表征,如何保障服役安全是难题。当前缺少统一的模型,能够模拟氢损伤机理及加载情况下氢渗透行为,从而定量判定管材发生氢脆的时间以及管材疲劳寿命。那么就需要通过全程实验研究来判定,但国际上仍缺乏统一的实验方法和判定指标。挑战二,输氢管道安全保障。密闭空间内氢气容易积聚产生喷射火与爆炸,安全防护技术和消氢抑爆技术等仍需进一步突破。

四、思考与建议

结合当前输氢管道发展面临问题与挑战,提出以下五方面的建议:一是建立一体化调控体系,实现氢能产业链上中下游贯通;二是深入开展实验方法研究,牵头制定ISO标准,推动国内平行验证实验研究;三是建立服役安全评价体系,建立跨尺度的材料评估体系,开展X70/X80高钢级掺氢评估;四是开发研制抗氢材料,针对国家管网规模化输氢,研制国内性能领先的抗氢管材,并形成覆盖全钢级的材料性能数据库;五是开发典型场景的风险评价技术,包括输氢管道高后果区识别技术,输氢管道及关键工程消氢、抑爆与泄爆技术(隧道、涵洞等)等。

|